Las demandas de justicia frente al problema de la juventud sicarial en Colombia

Una primera versión de este texto fue publicada en la revistaraya.com bajo el título “Sicariato Juvenil reabre discusión sobre justicia penal para menores en Colombia”. Aquí presentamos una versión ampliada que esperamos quede como pasaje de nuestras reflexiones colectivas acerca de la discusión pública en torno al pepel de las juventudes en las dinámicas de violencia en Colombia.

Equipo de Investigación CIAM

Los acontecimientos fatales

El día 30 de abril de 1984 dos jóvenes sicarios en moto –entre ellos uno de 16 años de edad–, dispararon contra el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, miembro del gabinete presidencial en el gobierno de Belisario Betancur, quien libraba una cruzada en contra del Cartel de Medellín y que, a través de ese hecho, se convirtió en una víctima fatal del narcotráfico. El 22 de marzo de 1990, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el candidato presidencial por el partido Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo Ossa, fue abatido por Andrés Arturo Gutiérrez Maya, un joven antioqueño de 16 años. El crimen también fue atribuido al Cartel de Medellín que ya operaba en alianza con el paramilitarismo. Como si se tratase del retorno de un viejo demonio –y salvando las diferencias relativas a su significación política– el 7 de junio de este año, alrededor de las 5:00pm, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón de Bogotá, el senador del partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue baleado por un joven de apenas 14 años de edad. El asombro volvió a tomarse a la opinión pública que, fuera del oportunismo político de las precandidaturas presidenciales más mediocres –como las de Vicky Dávila y Daniel Quintero, por ejemplo-, ha vuelto a poner de relieve un debate neurálgico para la sociedad colombiana que, pese a los múltiples procesos de Paz por los que ha atravesado, no parecería poder superar la guerra.

Hay en los grandes episodios del sicariato juvenil algo tan oscuro que quizá no lo hemos podido digerir como sociedad –por lo tanto, no podremos superarlo como nación hasta tanto no hayamos hecho esa “digestión”–; pero, sobre todo, hay en esos episodios un elemento constante: la utilización de personas menores de edad para la comisión de asesinatos cuyos móviles han sido abiertamente políticos. Nos preguntamos entonces: ¿qué implicaciones tiene esto para la democracia colombiana? ¿Por qué debería preocuparnos, como ciudadanos y ciudadanas de Colombia, semejante cosa? ¿Cuál debería ser nuestro posicionamiento desde el campo popular frente a esto?

Pequeña genealogía del sicariato

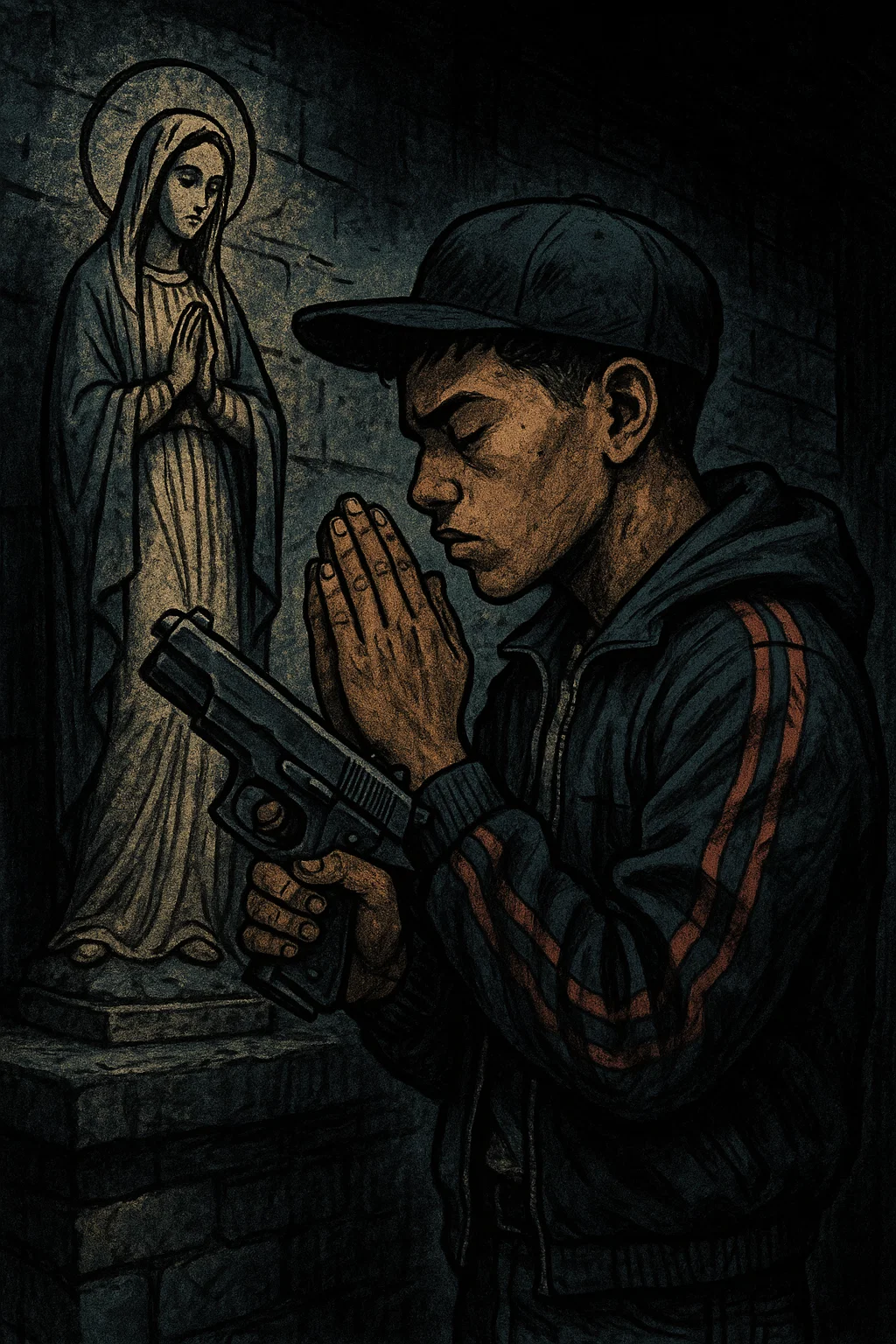

La imagen del «sicario», transformada en icono cultural y estético por los medios de comunicación de masas (el cine, la literatura, la televisión, etc.) se convirtió en una metáfora condensada de la catástrofe social por la que atraviesa nuestra Colombia contemporánea. El retrato se ha hecho en varias obras artísticas como, por ejemplo: la película Rodrigo D: no futuro (1990), las novelas La virgen de los sicarios (1994) y Rosario Tijeras (1999), y –al menos en parte– la telenovela Sin tetas no hay paraíso (2006). Tales retratos no sólo respondían a una intención narrativa o artística, sino que constituyeron también testimonios deformados –aunque muy potentes para llamar la atención de las masas– de una realidad social que echa sus raíces en la historia social del conflicto, en la violencia política, en la exclusión económica, en la marginación cultural y, en general, en la distribución desigualitaria de la riqueza y del poder en nuestro país.

En la perspectiva del campo popular, nos parece que tales representaciones deberían ser problematizadas no sólo por lo que nos muestran, sino por lo que nos ocultan, y por cómo nos lo muestran y nos lo ocultan: la estetización de la juventud sicarial, armada hasta los dientes pero envuelta en supersticiones religiosas acerca de la protección personal, justificada por moralismos familiares, por inercias sociales muy poco esclarecidas, tiende a convertir nuestra tragedia colectiva en una especie de «mito urbano». ¿Cuál es el resultado que se obtiene a partir de ello? El de la llamada «pornomiseria»:

La pornomiseria refuerza la alienación, pues presenta los efectos del capitalismo como si fueran “naturales”, “eternos” o “problemas individuales” y forma parte del aparato ideológico de la burguesía, ya que sirve para reforzar una visión asistencialista, caritativa o sentimental de la pobreza, pero nunca estructural. Se muestra el dolor, pero se oculta el sistema que lo produce: el modo de producción capitalista, su crisis cíclica, su necesidad de mantener un ejército industrial de reserva (desempleados) y su tendencia a la acumulación por desposesión.[1]

Esta es una tendencia muy recurrente en las representaciones que nos hacemos de la pobreza, pero también de la violencia y de la criminalidad de la que aquí hablamos. La separación de la juventud sicarial respecto de su complejo contexto socioeconómico y sociocultural, sacándola del entramado de las violencias estructurales que la formaron y ubicándola en el imaginario espectacular como causa y no como consecuencia de tales violencias, pareciera ser más un gesto conservador del statu quo que una expresión clara de concienciación crítica. No extraña que tras el atentado perpetrado contra el senador del Centro Democrático varias voces –como las de Daniel Quintero, exalcalde Medellín y la del alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, o las de las representantes a la Cámara Erika Sánchez del Partido Centro Democrático y Piedad Correal Rubio del Partido Liberal, entre otras–, hayan intervenido en el ámbito de la opinión pública para pedir sanciones penales más duras contra las personas menores de edad que cometen delitos graves, presuponiendo que el fondo de la problemática se encuentra en la voluntad enfermiza del menor –que es reducido a la figura del criminal–, y no en los condicionamientos so– ciales que pueden haber obrado sobre las personas que cometen los delitos.

En lo que respecta al sicariato juvenil no podemos olvidar que fue a finales de la década de los años 80’s que las juventudes populares –particularmente en ciudades como Cali, Bogotá o Medellín– se volvió el blanco de múltiples disputas: por un lado, fue objeto de exterminio por parte del Estado en sus labores criminales de “limpieza social” -la Unidad F2, el DAS, la SIJIN, etc., son recordadas por hacer eso– y de los actores armados ilegales -los cárteles, el MAS y otros grupos parapoliciales–; y por otro lado, tales juventudes fueron capturadas subjetivamente por las redes del narcotráfico que le ofrecían una salida inmediata a la miseria económica mediante diversas formas de violencia remunerada. Como lo mostraba Olga Lucía Gaitán en un texto de 1990 titulado Sicariato y criminalidad del Colombia, la diseminación de la violencia sicarial durante esos años no fue el resultado de una mutación espontánea de las capas populares, sino que fue el resultado de procesos sociopolíticos fallidos como la traición gubernamental a los procesos de Paz con las guerrillas, el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y la imposición de una agenda securitaria dictada desde las oficinas de inteligencia localizadas en el Norte global.[2] En otras palabras, el sicariato no aparece como una anomalía social espontánea, sino como el síntoma de un proceso social, cultural y político fallido que, después de haber frustrado los proyectos políticos de transformación social, dejó a las juventudes populares a merced de las economías ilícitas, de las tramas violentas que iban del conflicto armado hasta el ajuste de cuentas entre organizaciones criminales e incluso hasta el asesinato de figuras políticas o altos funcionarios del Estado: todas ellas violencias pautadas, en el fondo de la necesidades populares insatisfechas, por la moral depredadora del “sálvese quien pueda”.

El hecho de que en aquel momento la violencia atravesara a toda la sociedad colombiana nos hace pensar, desde el campo popular, tanto en la expansión de la violencia física o simbólica, como en la profundización de un orden social extremadamente violento en el que la muerte de las juventudes empobrecidas –ya sea como victimarias o como víctimas– se ha vuelto una cosa aceptable –incluso necesaria– para la reproducción del régimen social y político. Esto se expresa con total transparencia en las dinámicas del reclutamiento forzado que organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas FARC-EP hoy practican en departamentos como Nariño, Caquetá, Meta, Arauca, Putumayo y Chocó. El hecho, además, de que entre los años 80’s y 90’s el sicariato asesinara a políticos, jueces, sindicalistas y policías mostró la existencia de una juventud popular atenazada entre dos formas de poder: el «poder institucional», deslegitimado por su corrupción y por su incapacidad para responder a las demandas populares; y el «poder criminal» que ofrece protección, justicia e ingresos económicos a cambio de cooperar con las redes mafiosas del crimen organizado. Ambos poderes –muy lejos de estar enfrentados de forma radical– terminaron articulándose en múltiples niveles de la vida social, dejando al margen a los sectores populares que sólo fueron llamados a servir como “carne de cañón” o como trofeo mediático de una guerra en la que sus juventudes aparecen como meros instrumentos a disposición de fines ajenos.

Visiones encontradas sobre el crimen y el castigo

El reciente atentado en contra del senador del partido Centro Democrático (CD), Miguel Uribe Turbay no ha sido, como bien lo ha mostrado Juan Carlos Granados Tuta en su columna del 26 de junio, un crimen de odio, ya que todo parece indicar que por detrás del hecho existen financiadores con objetivos políticos muy precisos.[3] Sin embargo, existen posturas que difieren entre sí en cuanto a la interpretación del hecho. La Fiscalía General de la Nación (FGN) considera que el menor de edad fue instrumen talizado por una red sicarial, de modo que prosiguió a establecer, junto al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y activando los protocolos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (SRPA), las condiciones de facto que garantizarían su protección y evitarían que fuese tratado como una persona adulta: el sujeto custodiado sería trasladado a un centro especializado y no a una cárcel común. Evidentemente, se trata de posiciones que guardan coherencia con el artículo 44 de la Constitución Política de 1991 en el cual se reconocen los derechos fundamentales de los niños y las niñas, entre ellos:

La vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, una familia… el respeto, la dignidad y la protección contra toda forma de violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral o económica, y trabajos riesgosos.

De acuerdo con esto el interés superior de la niñez -como aparece en la Convención de los Derechos del Niño de 1989- debería prevalecer por encima de cualquier otra consideración. El posicionamiento es también coherente con la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que es la norma marco del Estado colombiano en lo relativo a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ni la Ley 1453 de 2011 (ley de Seguridad Ciudadana) ni la Ley 599 de 2000 (Código Penal) pueden deshacer el régimen de protección especial para las personas menores de edad.

Sin embargo, entre los “analistas”, políticos y opinadores, la cosa no parece ser tan sencilla pues los intereses sociopolíticos y socioculturales de las facciones en conflicto no da tregua en ninguno de los temas relacionados con las demandas de justicia social. En efecto, para Santiago Trespalacios, abogado penalista, en el caso del atentado contra Uribe Turbay, el menor que atentó contra la vida del congresista habría sido primero víctima de la exclusión social y de la instrumentalización que de él ha hecho el crimen organizado, y sólo después se habría convertido en una persona procesada por intento de homicidio, por lo cual debe ser sujeto de medidas restaurativas y no solamente de medidas punitivas:

[Los jóvenes] “(…) son el eslabón más débil en la cadena delincuencial –afirma Trespalacios- (…) Ese joven fue enviado a un plan suicida, fue enviado a morir, una persona a sus 15 años no tiene capacidad de comprender a plenitud el acto que realiza [pues] Una cosa es la capacidad para conocer el acto y otra para comprenderlo [no debe olvidarse entonces] que los menores también son víctimas de los grupos delincuenciales: primero son víctimas de la exclusión social, ahora de las bandas criminales y pueden serlo también del poder político del Estado. Es inapropiada cualquier política de endurecimiento de penas a los adolescentes.[4]

Estamos, pues, ante un posicionamiento que resalta los condicionamientos sociales como causas de la criminalidad, por lo cual, asume que el trato que las personas menores de edad que cometen delitos graves deben tener debe ser, a su vez, comprendido en la perspectiva de un enfoque de justicia restaurativa, preventiva y resocializadora que no sea indiferente ante eso. Coinciden con esta perspectiva otros analistas como Julián Sanin, abogado y docente de la Universidad El Bosque y Fernando Tamayo, abogado penalista de la Universidad de los Andes.[5]

En la coyuntura actual la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, había liderado un proyecto de reforma del SRPA (Ley 1098 de 2006), el cual fue radicado en abril de 2025. Este proyecto propone la justicia restaurativa y terapéutica como principio rector en el tratamiento penal de las personas menores de edad que cometen delitos graves. La iniciativa ha contado con el respaldo del vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, quien impulsó su presentación ante el Congreso de la República durante el Precongreso Mundial de Justicia para Niños celebrado en noviembre del año pasado. Aunque no se pronunciaron específicamente sobre el sicariato juvenil, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han valorado y validado recientemente -y en diversas audiencias públicas-, que el enfoque de justicia restaurativa es un fundamento jurídico válido y legítimo para la reorganización del SRPA.[6] Pero, ¿qué es la justicia restaurativa y terapéutica? En términos generales diríase que dicha justicia como un enfoque alternativo al que predomina en el sistema de justicia formal y que está centrado en la reparación del daño causado por el delito y en la restauración del bienestar correspondiente para todas las partes afectadas, incluyendo a las víctimas, a los ofensores(as) y a sus comunidades. En lugar de hacer énfasis en el castigo, lo que buscar es asegurar el cumplimiento de una responsabilidad que haga posible la reparación de las personas victimadas y la reintegración de las personas ofensoras mediante la sanación de las relaciones fracturadas y la reconstrucción del tejido social.[7]

En el ámbito territorial de la articulación Estado-Sociedad, Bogotá ha desarrollado, desde el año 2016, un programa de Justicia Juvenil Restaurativa, reconocido por Philip Jaffe, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como un “referente exitoso”.[8] Este proceso ha contado, además, con la participación de organizaciones comunitarias y de movimientos sociales que, desde los barrios del Distrito Capital, han impulsado prácticas de mediación dialógica, de reparación simbólica y de acompañamiento psicosocial a las juventudes afectadas por el conflicto con la ley. En esa misma perspectiva, en marzo de 2025 Cali comenzó a implementar su propio “Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y Terapéutica” -con el acompañamiento del ICBF, la Fiscalía y la Alcaldía Mayor de Bogotá y con la cooperación internacional del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Reino Unido y Open Society-, en el que se ha contado con el respaldo de colectivos barriales y redes juveniles que han promovido espacios de diálogo, de reconciliación y pedagogía restaurativa. A su vez, Barranquilla presentó en abril de 2025 un modelo integral que pretende articular la justicia restaurativa, terapéutica y de salud pública, orientando los esfuerzos de la Sociedad y del Estado hacia la reintegración de las adolescencias vinculadas con el SRPA, con participación directa de organizaciones populares en el diseño y en la ejecución territorial del programa. Estas experiencias locales no sólo han fortalecido la implementación de modelos alternativos de justicia, sino que se articulan con el proceso nacional de reforma a la Ley 1098 de 2006, en el cual también han incidido las organizaciones sociales y comunitarias.

Como podemos ver, este año se ha venido consolidando en Colombia un movimiento articulado a nivel nacional y territorial que busca impulsar un paradigma de justicia restaurativa como eje central del tratamiento penal para las juventudes. Este proceso in– cluye la radicación de un proyecto de reforma que redefine el SRPA, la implementación de programas piloto en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla -con apoyo interinstitucional y de la cooperación internacional-, y con el respaldo de entidades judiciales, organismos internacionales como la ONU y el gobierno de Suecia, así como de diversos sectores académicos. Frente al fenómeno del sicariato juvenil, el enfoque restaurativo ha ganado aceptación como una alternativa sólida frente al punitivismo tradicional. Sin embargo, a raíz del atentado perpetrado en mayo de 2025 contra el senador Uribe Turbay por parte de un menor de edad, la discusión sobre el tratamiento penal de los(as) adolescentes se ha intensificado en el país. Mientras congresistas como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo y Piedad Correal han propuesto reformas que endurecen las sanciones para jóvenes mayores de 14 años implicados en delitos graves, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en justicia para las juventudes -Confraternidad Carcelaria de Colombia, la Asociación Justicia y Vida y De-Justicia, entre otras- han defendido el fortalecimiento del enfoque restaurativo, argumentando que el punitivismo no resuelve las causas estructurales de las violencias en las que están involucradas las juventudes, incluida la violencia sicarial. Siendo así, el debate actual se encuentra polarizado entre quienes exigen mayor severidad penal y quienes abogan por una justicia transformadora, centrada en la reparación del daño, en la prevención de la reincidencia y en la inclusión social de los(as) adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley.

Es así como en la otra orilla tenemos a Miguel González, también abogado penalista, quien considera que las personas mayores de 14 años deben asumir una responsabilidad penal plena y, por ello, el Estado colombiano debería contemplar un endurecimiento de las penas en casos como el del senador Miguel Uribe:

(…) los menores tienen pleno conocimiento y absoluta plenitud para los actos que desarrollan, ellos saben cuáles son las consecuencias y con base a eso deben tomarse las represalias. Los mayores de 14 años deben responder plenamente y tener sanciones tan fuertes como las que ya tenemos, vimos la frialdad con la que alzó las manos y disparó [y por eso] hay que pensar en una reforma. No tiene que ser inmediata, pero sí debe estudiarse [porque] Esa fortaleza con la que actuó [se refiere a quien atacó al senador Uribe Turbay] resulta determinante para revisar las penas [pues] actuó con violencia y así mismo debe reaccionar el Estado.[8]

¿Debe entonces el Estado responder la violencia con violencia? Ya veremos. Por lo pronto el planteamiento expresado ha sido respaldado, recientemente, por diversos analistas y actores institucionales. El penalista Iván Cancino González, tras el atentado con arma blanca cometido por un menor, afirmó que aunque en Colombia no tratemos a los(as) adolescentes como adultos, “los jóvenes entre 16 y 18 años deberían ser judicializados de una forma más responsable” cuando se trata de delitos extremos, con penas más severas e incluso con penas que se acerquen al régimen ordinario.[9] De igual forma, Francisco Bernate Ochoa, del Colegio de Abogados Penalistas, reconoció que en casos “extremos” se justifica implementar sanciones más drásticas contra las personas menores de edad que cometen delitos graves –aun sin reformar los principios del SRPA– a través de ajustes que respondan a la “sevicia, premeditación y ventaja” de los(as) jóvenes criminales. El columnista Eduardo Muñoz Serpa, en su columna del 1 de julio de 2025, sostiene que quienes ejecutan homicidios con armas -incluso siendo menores- “raciocinan como adultos”, por lo cual “las penas que se les debe imponer no deben ser bondadosas” porque deben concordar con la idea de que los castigos deben ser proporcionales al daño causado.[10] Todos estos referentes comparten una perspectiva según la cual la aparente “fortaleza” y premeditación de los(as) adolescentes que cometen delitos como el sicariato amerita una revisión profunda de las penas actualmente previstas.

En el poder legislativo colombiano, varios congresistas han respaldado el endurecimiento penal en el tratamiento de las personas menores de edad que cometen delitos graves, defendiendo la idea de que “los mayores de 14 años deben responder plenamente” ante la justicia. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, manifestó en junio de 2025 su respaldo a un proyecto de ley con el que se busca reducir la edad penal, sosteniendo que “niño que delinque como adulto, paga como adulto” y, además, ha abogado por una reforma constitucional que permita aplicar el trato penal de las personas adultas a las personas jóvenes que se involucran en delitos graves. En la misma perspectiva, la representante Piedad Correal, del Partido Liberal e impulsora del mencionado proyecto, señala la urgencia de adelantar una reforma legal con el objetivo de juzgar penalmente a los(as) adolescentes entre los 14 y los 18 años que cometen crímenes de homicidio o sicariato. Asimismo, el senador Miguel Polo Polo, también del Centro Democrático, calificó al menor implicado en el atentado contra el senador Uribe Turbay como un “sicario entrenado”, y reiteró su apoyo para que los(as) jóvenes desde los 14 años enfrenten penas equivalentes a las del régimen con el que se castiga a las personas adultas.[11] En conjunto, estos legisladores representan una corriente parlamentaria que promueve una revisión profunda del SRPA con el propósito de endurecer las penas en los casos en los que se evidencie la premeditación, la sevicia o el uso de violencias atroces, apelando al principio de proporcionalidad respecto al daño causado.

El movimiento a favor del endurecimiento del trato penal de los(as) adolescentes también ha resonado con bastante fuerza. Por ejemplo, en foros como Reddit –espacio interactivo en el que confluyen voces ciudadanas informales– algunos de los participantes han expresado su apoyo a la idea de que los menores de 14 a 16 años “que matan con arma y premeditación” sean juzgados como adultos. Uno de los participantes señaló lo siguiente: “Adolescentes… entienden o pueden dimensionar la totalidad de sus actos… no más «niños», hay que tratarlos como adultos”.[12] Aunque este tipo de expresiones no provienen de entidades con posiciones oficiales, reflejan una presión popular que es visible y bastante frecuente en las redes sociales: ello contribuye a legitimar ante la opinión pública propuestas como la rebaja de la edad penal o la implementación de penas más severas. A su vez, representantes del Colegio de Abogados Penalistas, como Francisco Vernate Ochoa, han respaldado la implementación de ajustes -aunque no un incremento de la sanción máxima- que tengan en cuenta la “sevicia, premeditación y ventaja” cuando el delito es cometido por menores de edad, demandando cambios operativos en el sistema, pero sin abolirlo. En conjunto, se trata de posiciones ciudadanas y profesionales que coinciden con la corriente legislativa que exige mayor severidad penal hacia los jóvenes implicados en delitos graves (como el sicariato juvenil), promoviendo con ello una orientación punitiva reforzada con la legitimación de ciertos sectores sociales.

Preguntémonos entonces: ¿Debe el Estado colombiano responder con mayor severidad ante los delitos graves cometidos por personas menores de edad, o es preferible insistir en formas restaurativas que prioricen la prevención, la resocialización y la restauración de la persona? Como hemos visto, la respuesta a esta pregunta divide las opiniones entre quienes reclaman ajustes punitivos frente a delitos especialmente violentos, y quienes advierten que endurecer las penas no resolvería nada pues las causas estructurales son el verdadero problema. En medio de esta tensión -que podríamos considerar como paradigmática-, la deliberación democrática sigue abierta, y quizá más que dar respuestas definitivas, nos exija adelantar primero reflexiones más profundas acerca de los alcances y de los límites de la justicia tradicional en estos casos.

¿Cómo posicionarnos desde el campo popular?

Si definimos el «campo popular» desde una perspectiva, a la vez, sociológica y politológica, tendríamos que reconocerlo como el conjunto de sectores sociales históricamente subalternizados, marginados o excluidos con respecto a los proce-sos de que rodean a la decisión pública y que pautan la distribución desigualitaria de la riqueza y del poder. En tal perspectiva, los procesos de democratización en Colombia y la América Latina han ampliado las fronteras de dicho campo no sólo para incluir a estos sectores como sujetos de derechos, sino también para integrarlos como interlocutores válidos en la redefinición del Estado y de sus instituciones, así como en la composición misma de la gestión gubernamental. Casos como los de Bolivia con la Asamblea Constituyente de 2006–2009, o el de Sudáfrica tras el fin del apartheid, muestran cómo el campo popular ha logrado incidir en el rediseño de las instituciones públicas cuando es debidamente reconocida su potencia y su participación en los procesos deliberativos y representativos de las democracias. Por lo tanto, si bien la denuncia de las exclusión, la opresión y la marginación que producen la pobreza, la violencia y la contaminación sigue siendo un gesto ético-político necesario, consustancial al campo popular, este posicionamiento debe también evolucionar hacia la formulación de propuestas institucionales concretas que disputen el sentido común que pauta la reproducción del orden social vigente, redefiniendo las reglas de inclusión y, sobre todo, construyendo las formas o dispositivos de la democracia radical.

La comprensión del sicariato juvenil como problema social no puede entonces reducirse a las interpretaciones psicologistas o exclusivamente individualizadas, pues frente a la violencia sicarial estamos un problema que remite a causas socio-históricas que operan en su emergencia y reproducción. En la perspectiva del campo popular, este fenómeno debe leerse a la luz de procesos históricos de exclusión, urbanización desordenada, descomposición del tejido comunitario y, sobre todo, una precarización de la vida signada por violencias estructurales, por el abandono estatal y la informalidad económica. Estudios como los realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Colombia[13], han mostrado que el sicariato juvenil no surge en el vacío, sino que lo ha hecho en territorios en los que convergen economías ilegales, la presencia difusa del Estado, la falta de oportunidades laborales y una cultura de la violencia que condiciona las lógicas del “ascenso” social. En ciudades como la Medellín de los años 80’s y 90´s, o en los barrios marginales de Río de Janeiro y Ciudad Juárez, las juventudes han sido instrumentalizadas por redes criminales que ofrecen sentido de pertenencia, poder simbólico y condiciones de sobrevivencia económica en ausencia de garantías básicas para sus derechos. En tal sentido, asumir el sicariato juvenil como una desviación individual –que es lo que ocurre con las perspectivas punitivistas– es ignorar que las trayectorias de las juventudes sicariales están condicionadas por un sistema sociocultural de exclusiones múltiples. Habría que pasar revista a los diagnósticos empíricos realizados por organiza ciones como el BID y UNICEF, o a algunos de los informes desarrollados de la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, quienes suelen evidenciar que la mayoría de las juventudes vinculadas a las estructuras armadas ilegales provienen de hogares empobrecidos, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, o han tenido un acceso precario a la educación y se enfrentan, diariamente, a entornos sociales normalizados por la ilegalidad. Por lo tanto, toda política pública seria y democrática que pretenda abordar este problema debe comenzar por reconocer sus dimensiones estructurales, entendiendo que las respuestas efectivas de la sociedad y del Estado no pueden limitarse al castigo, sino que deben apuntar hacia una transformación de los factores sociales, económicos, institucionales y culturales que lo producen. A diferencia del enfoque punitivo, el concepto de una justicia preventiva, resocializadora y restaurativa se articula mejor con esa pretensión.

El campo popular, en tanto sector de la sociedad constituido por sujetos sociopolíticos históricamente excluidos de la decisión pública pero portadores de experiencias organizativas, éticas y comunitarias, debe jugar un papel central en las discusiones sobre la reforma del SRPA. No se trata únicamente de intervengamos técnicamente en la configuración de los marcos normativos, sino de que impulsemos transformaciones institucionales que integren una interpretación crítica, estructural y orgánica de la delincuencia juvenil –especialmente del sicariato– como resultado de procesos sociales de exclusión prolongada. La participación del campo popular debe propender por articular propuestas institucionales que no sólo respondan a la urgencia de una reforma legal, sino que prioricen la concienciación crítica de la sociedad colombiana respecto de las causas que empujan a miles de jóvenes por los circuitos de la violencia organizada. Tendríamos que volver también a las investigaciones que organismos como el CINEP, Temblores ONG y el CNMH han desarrollado para ver qué es lo que nos dicen acerca del sicariato juvenil, el cual no es una anomalía de la sociedad, no es un fenómeno aberrante carente por completo de explicación: al contrario, es el síntoma extremo de un orden social desigualitario, en el que el desplazamiento forzado, la deserción escolar, el desempleo, la violencia estatal y la marginación territorial se articulan con dinámicas de ilegalidad profundamente arraigadas en los territorios. Así, las iniciativas populares no pueden quedar relegadas a la función de ser testimonios o resistencias locales, sino que deben incidir de forma directa en el diseño de las políticas públicas, visibilizando los saberes locales, las pedagogías emancipadoras y las experiencias de justicia restaurativa y comunitaria que ya se practican en los barrios populares. La reforma al SRPA no se reduciría a un debate tecnocrático o punitivista, sino que se inscribiría en un proceso más amplio de democratización del derecho, del reconocimiento de las juventudes populares como sujetos políticos y de la transformación cultural de las representaciones sociales acerca del castigo, la reparación y la convivencia.

Nuestra posición desde el Centro de Investigación, Análisis y Mediaciones (CIAM) es que la reforma social del Estado y el horizonte político planteado por el proyecto de la Paz Total en Colombia, han de ser concebidos más allá de la desactivación de los grupos armados ilegales y de los acuerdos de alto nivel, abordando de forma integral las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales que originan y reproducen la violencia juvenil, en particular el fenómeno del sicariato. Esto implica transformar realidades históricas de exclusión, de segregación territorial, la falta de oportunidades y la desprotección institucional que han empujado a generaciones enteras de jóvenes a inscribirse en lógicas de violencia remunerada como formas de supervivencia o de ascenso social. Sin embargo, el desmonte de esas condiciones no sería suficiente si las propias instituciones del Estado colombiano no se transforman. Como lo han advertido los diagnósticos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, existen marcos jurídicos, operadores judiciales y esquemas de atención que no responden a la complejidad ni a la urgencia de los nuevos escenarios de la violencia, especialmente aquellos que tienen lugar en los márgenes de la vida urbana. Reformar el Estado implica redistribuir recursos y garantizar derechos, así como revisar las instituciones que siguen operando bajo lógicas represivas, adultocéntricas o ineficaces frente a la realidad del conflicto social que atraviesa a la juventud popular. Para ello, nos parece resulta fundamental la coordinación de un trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada –con sus saberes, metodologías y experiencias territoriales– y las instituciones públicas, en clave de corresponsabilidad y de una co-implicación democráticas. Solo mediante este tipo de articulación estratégica nos será posible avanzar hacia un nuevo pacto social que supere la respuesta meramente punitiva y siente las bases para una justicia juvenil verdaderamente restaurativa, preventiva y resocializadora que sea capaz de vincularse, de manera coherente, con los principios de una Paz estable y duradera para todos y todas.

Referencias

[1] Díaz, José. (2021, 27 diciembre). “La pornomiseria digital” [Columna de opinión]. Contenido en: Periódico Opción. https://periodicoopcion.com/la-pornomiseria-digital/

[2] Gaitán, Olga Lucía, “Sicariato y criminalidad en Colombia: perspectivas y realidades”. Contenido en: Nuevo Foro Penal. N° 50. Universidad EAFIT, Medellín, 1990. pp. 499-511.

[3] Granados Tuta, Juan Carlos (26 de junio de 2025). “El caso Miguel Uribe: no fue un atentado por odio, fue orquestado y con cientos de millones de pesos detrás” [Columna de opinión]. Contenido en: Revista Raya. https://revistaraya.com/caso-miguel-uribe-no-fue-un-atentado-por-odio-fue-orquestado-y-con-cientos-de-millones-de-pesos-detras.html

[4] Villamil, Mauricio (11 de junio de 2025). “Atentado contra Uribe Turbay revive debate sobre las penas de menores de edad por delitos graves.” Contenido en: Infobae.com, https://www.infobae.com/colombia/2025/ 06/11/atentado-contra-uribe-turbay-revive-debate-sobre-las-penas-de-menores-de-edad-por-delitos-graves/?utm_source=chatgpt.com

[5] Tarazona Ramírez, Tomás (06 de noviembre de 2024). “Justicia restaurativa y jóvenes: una fórmula para perfeccionar en Colombia”. Contenido en: https://www.elespectador.com/justicia-inclusiva/justicia-restaurati va-y-jovenes-una-formula-para-perfeccionar-en-colombia/?utm_source=chatgpt.com

[6] A propósito de esto, véase el proyecto de reforma al APRA según los nuevos criterios de justicia restaurativa y terapéutica en https://justiciarestaurativa.ramajudicial.gov.co/noticias/3037?utm_source=chatgpt.com

[7] Para una introducción a esta temática véase el libro de Howard Zehr, El pequeño libro de la justicia restaurativa, traducción de Vernon E. Jantzi, Alejandra Díaz, Tracey King, Aura Moreno y Salomé Tice, Good Books and Centro Evangelico Mennonita de Teologia Asuncion (CEMTA), 2010.

[8] https://scj.gov.co/es/noticias/la-justicia-juvenil-restaurativa-bogot%C3%A1-referente-internacional?utm_sour ce =chatgpt.com

[9] https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/urge-castigo-penal-mas-drastico-menores-delincuentes?utm_source =chatgpt.com

[10] Muñoz Serpa, Eduardo (1 de julio de 2025). “El daño que causan los adolescentes sicarios.” Contenido en vanguar dia.com: https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/eduardo-munoz-serpa/2025/07/01/el-dano-que-causan-los- adolescentes-sicarios/?utm_source=chatgpt.com

[11] https://www.vanguardia.com/colombia/2025/06/14/menores-delincuentes-serian-juzgados-como-adultos-conozca-la- radical-propuesta/?utm_source=chatgpt.com

[12] https://www.reddit.com/r/OpinionesPolemicas/comments/1hckuhi/para_cierto_tipo_de_delitos_tener_m%C3%A1s_ de_ 14_a%C3%B1os/?utm_source=chatgpt.com

[13] CNMH, Una guerra sin edad: informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2017.

Deja un comentario