Chocó: Reclutamiento Forzado, Control Territorial y Vulneración de Derechos (Primera Parte)

Dirección de Investigación (CIAM)

Palabras Preliminares

Desde hace un tiempo el Centro de Investigación, Análisis de Mediaciones (CIAM) ha querido ampliar los alcances de su potencia colectiva al ir tejiendo, poco a poco, relaciones con otras organizaciones afines, con otras organizaciones posicionadas en el campo popular abriendo desde ahí posibles articulaciones que le permitan cumplir con sus misión principal: contribuir a la construcción de la democracia popular en Colombia. En ese camino, el diálogo iniciado con la organización PAX en Colombia, especialmente con su directora Ángela Velandia a quién tuvimos el gusto de entrevistar, hemos querido posicionarnos, respondiendo al diálogo iniciado, en ciertos temas. El presente estudio -del cual en esta ocasión publicamos la primera parte- obedece al propósito de continuar con el diálogo iniciado en aquella entrevista.

Quisiéramos, en las líneas que siguen, aportar una perspectiva -todavía demasiado limitada por estar restringida al trabajo documental y académico- que busca esclarecer el modo en que el CIAM comprende uno de los temas que han surgido, como preocupación común, en el diálogo iniciado, a saber: el reclutamiento y utilización forzada de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado interno, específicamente en el departamento del Chocó. En esta primera parte, buscamos esclarecer un entendimiento básico acerca de qué es eso que llamamos “reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes” y, luego, comenzar a determinar algunas de las condiciones objetivas sobre las cuales se estructura la problemática en cuestión. A nuestro juicio, no sólo estamos ante un crimen de guerra, ante la violación de los Derechos Humanos (DDHH) de personas menores de edad víctimas del conflicto armado interno, sino que además nos encontramos ante un fenómeno complejo que apunta a una serie de determinaciones histórico-sistemáticas que, creemos, la acción local de la sociedad civil difícilmente podría conjurar. Lo que nuestro aporte a la interlocución del campo popular sobre este tema quisiera precisar es, por lo pronto, un punto de partida, una aproximación particular que nos permita hacernos partícipes en la discusión.

¿Qué es el RF/NNA?

Lo que se conoce como reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (en adelante RF/NNA) es un fenómeno sociopolítico persistente en el departamento del Chocó y en otros lugares de Colombia. Se trata de una forma de control territorial que es ejercida por diversos actores armados ilegales quienes buscan, a través del reclutamiento forzado, asegurar su dominio particular sobre corredores que se consideran estratégicos para el desarrollo de las economías ilegales, para el control poblacional de los territorios y para aumentar un pie de fuerza que por otros medios no podrían aumentar. Estamos, pues, hablando de organizaciones armadas ilegales que recurren al reclutamiento forzado para reproducirse. Las consecuencias sociopolíticas y humanitarias de ese control se traducen en gravísimas vulneraciones de los DDHH y en la ruptura del tejido familiar y comunitario integrado por aquellas personas que son víctimas del reclutamiento.

Las causas que han producido este fenómeno no son fáciles de explicar, pues obedecen a una combinación de factores históricos de carácter económico, social, político y cultural que determinan, en última instancia, la continuidad de este flagelo.[1] Nos es posible referir, de entrada, que el RF/NNA es hoy reconocido como una violación grave de los DDHH e incluso es reconocido como un crimen de guerra[2]. También que sus causas estructurantes son comunes a países de distintos continentes como, por ejemplo, Nigeria, la República Democrática del Congo, Somalia, Siria, Yemen, Afganistán, etc., y, además, son relativas a factores sociales como la pobreza extrema, la ausencia de educación y empleo, el desplazamiento forzado, la violencia doméstica, la discriminación étnica o de género, y también la falta de presencia efectiva del Estado.[3] De lo cual resulta que, en aras de una definición que nos permita saber de qué estamos hablando, lo primero que habría que precisar son los factores que permiten a los grupos armados ilegales reclutar personas menores de edad como si estas fueran un recurso funcional, lo cual nos muestra que este problema obedece a dinámicas generales mucho más asociadas a las fragilidades de las instituciones público-estatales en los complejos contextos sociopolíticos de guerra civil que a especificidades puramente nacionales.

Se entiende entonces que el RF/NNA no sea, en absoluto, un problema exclusivo de la sociedad colombiana, sino que pareciera ser un elemento esencialmente aunado a los conflictos armados presentes en todo el mundo. El uso sistemático de los(as) menores de edad por parte de los grupos armados ilegales -también por parte de las fuerzas estatales, por lo menos en Colombia- tiene lugar en diversas partes del planeta, lo cual ha sido documentado por distintas organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2025), por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (UNICEF, 2022) y, también por Ongs como Human Right Watch (HRW, 2024) y Save the Children (SC, 2019): estas han mostrado que el RF-NNA tiene lugar en países periféricos como Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Somalia, Siria, Colombia y Haití, Yemen y Myanmar, donde los conflictos armados internos no han cesado de romper las fronteras que resguardaban del conflicto armado a la sociedad civil. En tales contextos de guerra civil, los NNA son utilizados como combatientes, mensajeros(as), cocineros(as) e incluso como “escudos humanos”, lo cual indica que esta atroz utilización -a todas luces cosificadora y deshumanizadora de la niñez en general- es algo bastante común en los más hostiles escenarios de guerra prolongada y, por lo tanto, no ha de ser concebido por nosotros(as) como un fenómeno aislado.

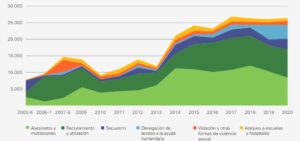

Hay que precisar que el RF-NNA se suma a las muchas formas de violencia que afectan a las personas menores de edad. Miles de NNA padecen las violencias física y sexual, emocional e institucional, violencias estructurales e incluso violencia en línea: todas estas expresiones de la violencia, como lo muestra el cuadro a continuación, han venido en aumento desde el año 2005:

Figura N° 1

Número de violaciones graves contra los niños y niñas en el mundo a lo largo del tiempo

Fuente: UNICEF, 2022

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Nacional presidido por Juan Manuel Santos en el 2016, el departamento del Chocó ha sido el escenario periférico de una intensa disputa entre otros grupos armados ilegales que buscan controlar económica y militarmente los territorios de la Costa Pacífica: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -mucho más conocidas como el “Clan del Golfo”- y las Disidencias de las FARC son los protagonistas de esta disputa. Se trata de grupos armados que luchan entre sí para controlar las rutas estratégicas del narcotráfico, de la minería ilegal y de otras economías ilícitas. Las condiciones sociales bajo las cuales tal disputa se produce han hecho que el RF/NNA se haya convertido en una “herramienta” útil para el fortalecimiento de las milicias y también para ejercer un dominio efectivo sobre las comunidades locales.[4]

En un estudio realizado por el Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario (URosario, 2022) se sostuvo que entre el 2017 y el 2020 se registraron 178 casos de reclutamiento por parte del ELN, 174 por parte del Clan del Golfo y 165 por las Disidencias de las FARC, siendo el Chocó uno de los departamentos más afectados por esta calamidad (departamento es calificado como un territorio en “estado crítico”).

Figura N° 2

Reclutamiento por departamento 2017-2020

Fuente: Universidad del Rosario (11 de febrero de 2022)

En lo que respecta a la historia de nuestro país podemos afirmar que el reclutamiento forzado es, en realidad, un problema de larga data cuyas raíces son bastante profundas porque pertenecen al conflicto social armado. En el origen mismo del conflicto, desde la conformación de las guerrillas en los años 60’s (FARC, ELN y EPL), y más adelante con la aparición de los grupos paramilitares entre los años 80’s y 90’s, esta modalidad de reclutamiento -que ha afectado mayoritariamente a los NNA- se ha convertido en una práctica muy común a la hora de acrecentar el pie de fuerza de los ejércitos ilegales. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017), entre 1960 y 2016, por ejemplo, fueron reclutadas al menos 16.879 personas en zonas como las de los departamentos del Chocó, el Cauca, el Caquetá y el Putumayo principalmente. Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se esperaba que la reducción del reclutamiento forzado fuera significativa, pero lo que parece ocurrir es que se están reconfigurando las lógicas del reclutamiento gracias a la entrada en escena de otros actores armados ilegales como, por ejemplo, el Clan del Golfo.[5]

El complejo problema que representa el RF/NNA puede ser interpretado no sólo como un “crimen de guerra” -lo que es ya extremadamente grave-, como un “crimen de lesa humanidad” -lo que es todavía más grave-, sino también como el síntoma de una cierta enfermedad: un patología estructural que horada al Estado colombiano. Históricamente fracturadas por la exclusión y por la violencia, las instituciones políticas de Colombia no han sabido responder a este problema, a pesar de que cuentan con un reconocimiento jurídico internacional detallado.[6] Sumado a la precaria presencia del Estado en las zonas periféricas del país, y, a la persistencia -a todas luces anacrónica- de los grupos armados ilegales, la operatividad del Estado colombiano se ha caracterizado, negativamente, por una falta de coordinación interinstitucional en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas destinadas a la prevención del RF/NNA: la atención oportuna a las víctimas suele fragmentarse entre diversas entidades estatales (ICBF, Ministerio del Interior, el Ejército Nacional y la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras), lo cual produce duplicidades administrativas, vacíos en la atención prestada y respuestas poco efectivas a la situación de las víctimas. La adopción de un enfoque que privilegia la solución militar subordina cualquier solución al problema encuadrándola al interior de una política de seguridad concebida como combate al crimen organizado, lo cual genera que el Enfoque de Derechos Humanos (E-DDH) y la protección integral a la niñez no sean tomados suficientemente en cuenta por los agentes constructores de la política pública en esta materia.[7] Finalmente, la debilidad institucional a la hora de implementar los acuerdos de Paz con los grupos alzados en armas y las medidas de repara- ción integral contempladas en ellos -y esto es bastante evidente en cuanto al Acuerdo de Paz de 2016-, resultan ser determinantes, pues tanto la reforma rural integral como la sustitución de los cultivos ilícitos y la garantía de seguridad para los territorios, al no haber sido cabalmente cumplidas, han impedido al Estado colombiano efectuar una transformación efectiva de las condiciones estructurales que favorecen el RF/NNA.

Chocó I: del Subdesarrollo Regional a las Economías Ilegales

Ahora, es necesario indicar que el RF/NNA se encuentra íntimamente relacionado con una problemática que es todavía más profunda que la fragmentación del Estado y su debilidad institucional, a saber: la desigualdad social. Son las condiciones de pobreza que acompañan a la exclusión y a la discriminación étnico-racial en las zonas periféricas del país lo que opera como caldo de cultivo para dicho reclutamiento. Podría decirse que el reclutamiento forzado es, sin duda, un fenómeno sociopolítico tan persistente que ha afectado negativamente a generaciones enteras de NNA; y sobre todo, es un fenómeno que ha afectado, específicamente, a las personas que habitan en los territorios rurales de asentamiento campesino, indígena y afrodescendiente (CNMH, 2017 y Galindo, 2024). Siendo así, la erradicación definitiva de este problema sigue siendo una exigencia de justicia social en la realización del proyecto constitucional del Estado colombiano que, siendo el proyecto jurídico-político de un Estado garante, se encuentra obligado a asegurar la prevención y la protección de las ciudadanías frente a la violación de sus derechos fundamentales, y está también obligado a garantizar las condiciones generales mínimas para que exista «verdad», «justicia», «reparación» y «no-repetición» para las víctimas del conflicto armado interno.

Localizando las manifestaciones de la problemática enunciada en el departamento del Chocó, la histórica ausencia del Estado colombiano -como aparato de modernización- en las zonas periféricas ha dejado a muchas comunidades sin acceso a los servicios básicos de educación, de salud, vivienda y seguridad (Hinestroza-Arenas, 2007; Jiménez, 2016 y Galindo, 2024). En efecto este departamento, ubicado en la costa occidental del país, ha sido uno de los territorios periféricos más empobrecidos por el desarrollo socioeconómico de la nación colombiana. Este desarrollo se ha caracterizado por una producción a base de actividades primarias y por la conservación de una infraestructura demasiado limitada, por lo cual el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento es bastante bajo. De acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), a diciembre de 2022, ocupó uno de los últimos lugares tanto en relación con el PIB absoluto, como en relación con el PIB per cápita:

Figura N° 3

PIB del departamento del Chocó

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2024)

La participación del departamento en el PIB nacional fue de aproximadamente el 0,3%, mientras otros departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Distrito Capital (Bogotá) concentraron más del 50% del total. Es por esto que, a juicio del CIAM, para comprender las causas del RF/NNA y su relación con las condiciones sociales de la desigualdad en el país, hay que analizar las condiciones estructurales lo que denominamos el subdesarrollo regional, es decir, la situación en la que ciertas regiones o departamentos del país -como el Chocó- presentan una participación significativamente bajo en relación con otras regiones o departamentos; disparidad con la que se ve reflejada en una distribución desigual del desarrollo económico en el territorio nacional.

En cuanto a la dependencia respecto de las actividades primarias, la economía chocoana de municipios como Condoto, Istmina, el Medio Atrato, el Medio, Bajo y Alto Baudó, Río Iró y Río Quinto se ha caracterizado principalmente por la práctica de una agricultura de subsistencia, por la minería artesanal y la explotación forestal. Los cultivos que han sido predominantes son el plátano, el arroz, el maíz, la yuca y la caña, y todo ello es cultivado mediante la instrumentación de sistemas de producción bastante rudimentarios. La minería, especialmente del oro y del platino en Quibdó, Nóvita, Sipí y Tadó ha sido bastante significativa, aunque su práctica sea ilegal o informal (lo cual resulta ser problemático para la formalización del trabajo y la tributación empresarial). La baja industrialización es otra característica de la economía en el departamento del Chocó, la cual cuenta apenas con una participación del 0,53% en el PIB nacional: dato que refleja una muy baja diversificación económica y, por lo tanto, una capacidad muy limitada para la generación de valor agregado.[8] La capacidad productiva del departamento es, por lo dicho hasta aquí, un problema del subdesarrollo regional que, como se verá más adelante, deteriora bastante los procesos socioeconómicos de la integración social.

Las deficiencias en infraestructura, por su parte, afectan a la red vial, la red energética y de comunicaciones que atraviesa el territorio; todo lo cual dificulta enormemente el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas chocoanas tanto a los mercados como a los servicios básicos, produciendo un aislamiento económico y social de las comunidades. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en un Informe acerca de la Infraestructura Territorial (2022), el 80% de las vías terciarias en el Chocó se encuentran en mal estado o son intransitables durante las temporadas de lluvia. Asimismo, Invías reportó, en 2021, que tan sólo el 13% de las vías del departamento se encuentran pavimentadas, lo que está muy por debajo del promedio nacional que ronda el 50%. El mal estado de las vías, por supuesto, supone un aumento en los costos logísticos para los productores locales que, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Quibdó (2020), asciende a un 40% por encima del costo normal. Algo muy similar ocurre con la conectividad fluvial y marítima, tanto en lo que concierne a la navegabilidad del río Atrato -que es la arteria principal del transporte regional-, y con la ausencia o postergación de puertos que conecten al departamento del Chocó con los demás mercados del pacífico. En cuanto a la infraestructura energética, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en el 2023 alrededor del 30% de la población del Chocó no tiene un acceso continuo a la energía eléctrica; incluso muchos municipios como, por ejemplo, Bojayá, el Litoral del San juan y Medio Atrato suelen reportar cortes de energía que se prolongan hasta por 12 horas al día, afectando de manera drástica a las industrias locales de la pesca, la minería y al comercio. También la infraestructura digital se encuentra en un estado de subdesarrollo regional ya que sólo el 17% de los hogares en el departamento -de acuerdo con información del MinTIC (2022)- tienen acceso directo y fijo a internet; porcentaje que en las zonas rurales cae por debajo del 5%. Como resulta evidente, esta baja conectividad es algo que limita demasiado el desarrollo normal de los negocios, que obstaculiza la educación remota y disminuye las posibilidades concretas de fortalecer el comercio electrónico. Finalmente, el DANE mostraría en algún momento (el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018), que sólo el 44% de la población urbana del Chocó tiene un acceso a las redes de acueducto con la continuidad y calidad que la integración del territorio requiere, mientras que en las zonas rurales menos del 20% tiene acceso a los servicios básicos de saneamiento, lo cual tiene serias repercusiones para la salud de las personas y para la productividad laboral.

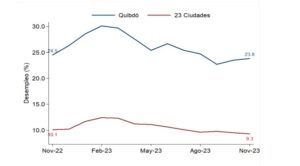

Finalmente, la alta informalidad laboral es un problema que cobija a la mayor parte de la población activa en el departamento, la cual no tiene ningún acceso a la seguridad social ni a la estabilidad del empleo: situación que no cesa de producir y de reproducir los ciclos de la pobreza y de la vulnerabilidad que desde hace mucho aparecen como sustratos de las violencias y del conflicto armado interno. Según el DANE, si bien en el año 2024 la incidencia estructural de la pobreza multidimensional en el Chocó fue del 45,2% considerando las zonas de centros poblados y rural disperso, lo que representa una disminución del 1,2% respecto del 2023 -llegando a reducirse en las cabeceras municipales del departamento hasta en un 6,7%- de todos modos la problemática socioeconómica de la desigualdad profunda persiste. En efecto, en términos de pobreza monetaria se registra todavía una de las tasas más altas del país con 67,7%. El índice de necesidades básicas insatisfechas es del 79,7%. El municipio del Alto Baudó, por ejemplo, había registrado un índice de pobreza multidimensional del 90,6% en 2018. En 2023 Quibdó fue la ciudad con mayor informalidad laboral (89%), mientras que el desempleo superó el 20% según los datos de la misma institución. En la ruralidad menos del 50% de la población tiene acceso al agua potable, a las redes de energía eléctrica y de alcantarillado, lo que se completa, en los términos del subdesarrollo regional, una problemática de dimensiones complejas. Los datos socioeconómicos son, en este sentido, más que preocupantes.[9]

Figura N° 4

Quibdó:

Comportamiento de la tasa de desempleo trimestre móvil (sep-nov 2023)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ahora, desde el punto de vista del subdesarrollo regional las economías ilegales aparecen como otro de los factores estructurales que determinan las condiciones socioeconómicas del RF/NNA. En efecto, estas economías obtienen su sustento de las actividades extractivas que permanecen bajo el control de los grupos armados ilegales. La minería de oro aluvional, los cultivos ilícitos de coca y la producción de cocaína, así como también la tala irregular y la extracción maderera ilegal constituyen las tres principales ramas con las que se mueve la economía de la guerra en el departamento del Chocó.[10]

En primer lugar, la Contraloría General de la Nación (CGN) ha advertido que cerca del 85% del oro exportado por Colombia hasta el año 2022 era proveniente de la minería ilegal: práctica que contamina los ríos y destruye los ecosistemas, además de generar altos ingresos ilícitos que contribuyen a la configuración ideológica de una cultura mafiosa de facilismo y criminalidad. OjoPúblico -organización que es respaldada por la ONU, aseguró que en el año 2022, bajo el control del ELN y las disidencias de las FARC, el 40% de la minería ilegal de oro aluvial que se mueve en el país era proveniente del Chocó. Incluso, hemos llegado a saber que durante un operativo realizado en junio de 2024 se reportó la intervención de unidades que, bajo el control del Clan del Golfo, extraían 18 kg de oro al mes, lo equivalente a cerca de 5.600 ‘000.000 de pesos mensuales. Las consecuencias de esto, en los términos del subdesarrollo regional, han sido bastante notorias, pues la generación de altos flujos de capital corrupto sin redistribución local contribuye a la reproducción de la cultura mafiosa; la contaminación de las fuentes hídricas destruye las tierras fértiles, reduce la capacidad agrícola del territorio y deteriora la salud comunitaria. Así también, tales consecuencias conducen al fortalecimiento del control territorial que es ejercido por los grupos armados ilegales, lo que supone un desplazamiento del Estado y un bloqueo profundo del desarrollo institucional.

En segundo lugar, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONU registró en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, las cuales se concentran en 16 departamentos del país y, entre estos, el departamento del Chocó. En ciertos municipios como Nóvita, Istmina, Río Quito y San Pablo la minería ilegal convive con los cultivos de coca, lo que pone en evidencia que la intersección entre diversas economías ilícitas adelanta complejas configuraciones subregionales de la territorialidad económica.[11] Y si bien la coca sólo representa el 0,8% del PIB nacional, esta llega a representar hasta el 10,5% del PIB en pequeños municipios productores. Al igual que la minería ilegal, el cultivo de la coca y la producción de cocaína -en cuanto factores estructurantes del subdesarrollo regional- producen efectos negativos sobre el tejido de la vida social, pues, dado que el ingreso monetario es temporal y no se invierte en el desa- rrollo del tejido social, el negocio del narcotráfico asegura la reproducción de las condiciones estructurales de la pobreza y de la precarización. Al mismo tiempo, los negocios del narcotráfico favorecen la expansión y permanencia de las economías ilícitas y lo que con ellas llega a los territorios y a las comundiades: la violación de los derechos humanos y la reducción drástica del atractivo que los territorios chocoanos pudieran tener para las inversiones de capital privado.

Figura N° 5

Localización de actores armados ilegales y economías ilícitas

| Grupo armado ilegal | Municipios de operación | Rol en la producción |

| Ejército de Liberación Nacional (ELN) | Istmina, Nóvita, Sipí, San José del Palmar, Alto/Bajo/Medio Baudó, Tadó, Carmen del Atrato y Bagadó. | Cultivos de coca, laboratorios de cocaína y control de rutas fluviales |

| Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) | Carmen del Darién, Alto/Medio/Bajo Baudó y Quibdó | Control de cultivos, tráfico de cocaína por ríos y carreteras |

Finalmente, tenemos que los ecosistemas del Chocó son escenarios expuestos a la tala indiscriminada de árboles, la cual está ligada -por la extensión consecutiva de una cadena de valor- al contrabando de madera, es decir, al tráfico de materiales maderables que no respeta la normatividad ambiental. Si, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la tala ilegal de árboles es la causa del 10% de la deforestación nacional, el Chocó ha sido uno de los departamentos más afectados por los decomisos de madera ilegal según informes de la Policía Nacional: los municipios de Riosucio, Bajira, Bajo Atrato y el Tapón del Darién (que se reparte entre Riosucio y Unguía) han sido los más afectados por las consecuencias de esta práctica extractiva.[12] Se trata de un negocio depredador que socava de un modo extremadamente dañino los ecosistemas locales y que, por lo tanto, compromete la sustentabilidad del ambiente y la biodiversidad única del bioma chocoano. Siendo así, las consecuencias de esta tercera economía ilícita se expresan en la sustitución de un desarrollo económico sostenible a mediano y largo plazo por una renta extractiva de corto plazo que no sólo limita las posibilidades del desarrollo sostenible -el cual podría encontrarse, por ejemplo, en ciertas modalidades del ecoturismo-, sino que, además de ello, tiende a deteriorar regresivamente la proliferación de los recursos naturales.

Como consecuencia de lo que hemos señalado a propósito de las economías ilícitas en el departamento del Chocó, tenemos, por un lado, que la alta concentración de la riqueza se ampara en una renta ilícita que beneficia a muy pocas personas -principalmente a las personas asociadas con los grupos armados ilegales-, y no a la población departamental en su conjunto. Y la débil presencia del Estado -presupuesto necesario para la proliferación de las economías ilícitas- aparece como una ausencia correlativa al fortalecimiento del control territorial que ejercen los actores armados ilegales -como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo- en varios de los municipios del departamento. Esto se suma a las otras condiciones estructurantes del subdesarrollo regional que, como lo hemos señalado ya, se expresan en la dependencia de la economía chocoana con respecto a la producción agrícola, su bajo nivel de industrialización, su deficiente desarrollo infraestructural y a la alta informalidad laboral que pauta las condiciones del desempleo. Este es, pues, el “caldo de cultivo” en el que se produce y se reproduce lo que veremos en el si-guiente apartado.

Continúa…

Notas

[1] Para la conceptualización del reclutamiento forzado tendremos como referencia las investigaciones académicas de Verónica Hinestroza-Arenas (2007), Ana Milena Montoya (2008), Paula Andrea Ramírez (2010), Kelly Jiménez (2016) y Karen Jiménez y Viviana Ramírez (2016), Adriana Arroyo Ortega (2018) y María Florencia Guzmán (2020), Andrea Catalina Peña Piñeros (2024) y Carlos Andrés Galindo Rojas (2024). Remitiremos, constantemente, a los resultados alcanzados por estas investigaciones.

[2] En efecto, el RF/NNA está prohibido por diversos instrumentos jurídicos internacionales como, por ejemplo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000, en los diversos convenios de Ginebra y también en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Todo este marco legal ha sido la respuesta jurídica de la comunidad internacional a una problemática de dimensiones globales, estableciendo estándares de protección que, como es evidente, revelan el carácter transnacional de la problemática.

[3] En este sentido resulta paradigmático el Informe de 2017 que sobre el reclutamiento y utilización de NNA en el conflicto armado colombiano publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): en ese riguroso informe el grupo de investigadores cuestionó, radicalmente, los límites teóricos y metodológicos que afectan a los dos enfoques que se han vuelto paradigmáticos en el estudio de este problema, a saber, los enfoques normativistas y psicosociales.

[4] Esto ha sido especialmente detallado en la investigación desarrollada por María Alejandra Grillo García y Juan Pablo Guerrero Home (2022), investigadores(as) del CINEP, quienes afirmaron que: “En 2011 el control de las Farc-EP y de las AGC se generaba en el 83% de los municipios (25 de 30) y el ELN solo en un 40% (12 de 30). En 2021, tras 6 años de desmovilización como resultado del Acuerdo, las disidencias Farc-EP hacen presencia en un 20% de los municipios (6 de 30), las AGC siguen controlando el 80% de los municipios (24 de 30) y el ELN se ha expandido a un 80% de los municipios del Chocó (25 de 30).” (p. 53)

[5] De acuerdo con diversas fuentes, entre el 2017 y el 2023, más de 2.500 casos de reclutamiento forzado de menores fueron documentados. Todo parece indicar que la desmovilización de las extintas FARC-EP, más la ausencia histórica del Estado colombiano en los territorios mencionados, dejó un vacío de poder que ha vino a ser llenado por los actores armados de las economías ilegales. Véase, a este respecto, el informe de World Visión (2024), el Boletín de Monitoreo N°32 del ONCA – Coalico, y el Informe de la ong Foro Humanitario (2024). Por su parte, el ICBF, en colaboración con la UNICEF, en su último gran informe técnico (2023), documentaron 2.181 casos entre los años 2013 y 2022, destacando su carácter forzado y también evidenciando los impactos que esto ha tenido sobre las comunidades étnicas. Más recientemente, sus propios reportes institucionales muestran casi 7.800 NNA atendidos desde 1999, así como un importante aumento de casos entre los años 2023 y 2024, lo que ha motivado todo un conjunto de acciones legales y solicitudes de medidas urgentes por parte de tribunales y organizaciones civiles.

[6] Entre los instrumentos jurídicos que deben tenerse en cuenta para el estudio del reclutamiento forzado en Colombia se puede referir, primero, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma que califican el reclutamiento de menores como un crimen de guerra. En Colombia, por otra parte, contamos con la Ley 1448 de 2011 -más conocida como “Ley de Víctimas”- y también con el Código Penal: en ambas normas este reclutamiento es concebido como una grave violación de los Derechos Humanos de las personas. Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido el reclutamiento forzado de menores como uno de los macrocasos prioritarios (Caso 07).

[7] De acuerdo con el informe paradigmático publicado por el CNMH en 2017, la distorsión de la comprensión pública acerca de este tema es tal que los NNA que terminan siendo reclutados(as), en contra de su voluntad, pasan de ser tratados como víctimas a ser tratados como victimarios. Esto pareciera ir de la mano con otros factores subjetivos pues las dificultades que se imponen a la identificación y al registro de los casos, muchas veces están determinadas por el miedo que las personas sienten a la hora de denunciar: las amenazas en su contra y la desconfianza que les separa de las autoridade públicas reside precisamente en su incertidumbre con respecto al tratamiento que podrían llegar a recibir. La estigmatización de la persona y la falta de reintegración efectiva, la carencia de un apoyo psicosocial adecuado, la ausencia de alternativas para la sostenibilidad de su vida, etc., son otros tanto factores que obstaculizan, subjetivamente, las respuestas del poder público a la situación de las personas que son víctimas del reclutamiento forzado.

[8] La agroindustria de arroz orgánico en el Baudó, que es la más conocida, ha beneficiado a varias familias organizadas en torno a la Asociación de Arroceros del Baudó, y la industria forestal en municipios como Cértegui y Unión Panamericana se basa en el aprovechamiento de recursos maderables. Frente a esto, la implementación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA) ha contemplado diversas acciones para mejorar la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios sin tener aún el éxito esperado. Por otra parte, en la región en la que hoy se aplican Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), este año el sector secundario registró un valor agregado de 74.000 ‘000.000 de pesos, lo que representó un crecimiento del 14,6% con respecto al 2024. Sin embargo, este incremento aún no se refleja en sus efectos redistributivos para la disminución de la igualdad en el departamento.

[9] A propósito de los datos enunciados véase el Boletín Técnico sobre Pobreza Multidimensional del 22 de abril de 2025 y los diversos boletines, anexos y comunicados que sobre la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema ha publicado el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 23 de mayo de 2025). A esto puede sumarse, como un claro indicador del subdesarrollo regional, el bajo índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual es de un 0,68%, ubicando al Chocó como el departamento de más bajo desarrollo humano en el país.

[10] Tomando como base documental varios datos empíricos y los estudios institucionales sobre este fenómeno, podría decir- se que el desarrollo de las economías ilícitas en el departamento del Chocó se divide en cinco etapas históricas cuyo análisis crítico nos permitiría profundizar en la comprensión de este fenómeno: 1) la etapa en la que se consolida el abandono estatal (1950-1980); 2) la entrada en el territorio del narcotráfico y de las redes armadas ilegales (1980-1998); 3) la expansión violenta y el auge paramilitar (1999-2006); 4) la posdesmovilización parcial y la reconfiguración criminal de ciertos grupos armados (2007-2015); y 5) la consolidación de una economía ilícita ya territorializada. Lo que obtendríamos con esto sería mostrar, mucho más a fondo, que el desarrollo de las economías ilícitas en este departamento debe ser concebido en sus dimensiones general, como algo que se encuentra arraigado en el territorio, como expresión de un subdesarrollo regional que no es otra cosa que una modalidad específica del “desarrollo” periférico. Para una reconstrucción de este esquema provisional léase el trabajo dirigido por Carlos Duarte (2020) para el Instituto de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y el trabajo dirigido por Juan Sebastían Ospina Méndez (2022) para la Comisión de la Verdad.

[11] Según fuentes oficiales -y esto habría que verificarlo con trabajo en el territorio-, y contando como hemos dicho con que son el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo los principales actores armados ilegales que operan en los territorios del Chocó-, son muchos los subgrupos que opera en el departamento, lo que implica de suyo una complejidad que también valdría la pena indagar a fondo. Como ejemplos podrían señalarse: a) por parte del ELN los frentes “Ernesto Che Guevara”, “Resistencia Cimarrón”, “Manuel Hernández”, “Cacique Calarcá” y la compañia “Néstor Tulio Durán” operan en municipios como San José del Palmar, el Alto Baudó, Carmen de Atrato, Tadó o Sipí; y b) por parte del Clan del Golfo pueden señalarse subestructuras como “Pablo José Montalvo”, “W” y “Carretera” en municipios como Carmen del Darién, Alto, Medio y Bajo Baudó y Quibdó; c) y de las disidencias de las FARC -aunque con una presencia bastante limitada- operan milicias del “Estado Mayor Central” en San José del Palmar y en las fronteras con Risaralda y el Valle del Cauca, y milicias de la “Segunda Marquetalia” en Sipí y en el Litoral del San Juan.

[12] Sólo para ejemplificar, en Riosucio han tenido lugar múltiples incautaciones de madera entre el 2021 y el 2022, siendo más de 200 m³ el monto total del material decomisado. En Quibdó se han registrado 131 m³ entre 2021 y 2023. Y en el Tapón del Darién, que abarca a Riosucio, Unguía y Bajirá, la subregión perdió cerca de 18.000 hectáreas en 2016 gracias a la tala ilegal, mientras que en Tadó un operativo efectuado en agosto de 2021 conllevó la incautación de 29 m³ de madera en Playa de Oro, y 67 m³ en Yerrecuy.

Deja un comentario